Las máscaras de Frida: el artificio de la vulnerabilidad

por: Elena Eguiarte Pardo

27 | 07 | 2021

El rostro es el vehículo expresivo y la raíz identitaria por antonomasia. Una mirada, un gesto, una lágrima, una sonrisa: la cara es la tarjeta de presentación con la que continuamente nos enfrentamos al mundo, lo transitamos y entablamos un diálogo con él. Los ojos decantan nuestros sentires y opiniones antes de que la boca sea capaz de ponerlos en palabras, y lo hacen de manera tan sutil que muchas veces se necesita más destreza para amaestrar las facciones que para leerlas.

Las expresiones faciales nos delatan: le comunican al mundo nuestras emociones de manera instantánea, a veces sin siquiera darnos tiempo para procesarlas nosotros mismos. ¿Y es que qué somos sino rostro? Difícilmente alguien encontrará su cara en el espejo o en una foto sin poder reconocerla. Esta cara que le mostramos al mundo es también la cara con la que englobamos nuestra propia identidad.

A lo largo de la historia, el retrato (tanto en pintura como en fotografía) ha servido no solo para preservar los rostros y blindarlos de los efectos del paso del tiempo, sino también para construir narrativas en torno a las personas que retratan. En este sentido, los retratos tienen un componente simbólico al que hay que estar alerta; una flor, un libro, un mapa: cada elemento guarda un significado descifrable, como piezas de un rompecabezas que conforman a una persona —o, por lo menos, la imagen que el artista o la persona misma desea proyectar. Pero en todo retrato hay un elemento clave ineludible sin el cual no existe la obra: un rostro.

Espejos interiores

A pesar de hallarse inmiscuida en el mundo del muralismo y los ideales comunistas que pretendían un arte de carácter primordialmente social comprometido con los ideales revolucionarios, Frida dedica el grueso de su obra a la introspección y la autoevaluación —y, por qué no decirlo, a la autoconstrucción de su rostro. “Pinto autorretratos porque soy la persona que mejor me conoce y a quien mejor conozco, también porque estoy mucho tiempo sola". El autorretrato juega un papel protagónico en la producción de Frida Kahlo.

Desde Autorretrato con traje de terciopelo (1926), pasando por Las dos Fridas (1939) y hasta Autorretrato con changuito (1945), es la mano de la propia Frida la que genera la imagen que vive hasta el día de hoy en el imaginario colectivo: los ojos profundos, la nariz recta, las cejas inconfundibles. Su expresión recuerda a la imagen en el espejo, la mirada que se encuentra a sí misma y se sostiene ahí, explorando el reflejo de lo propio en una intimidad que solo es posible así, al ser uno mismo quien juega todos los papeles en esta dinámica de observación.

Sin embargo, a pesar de la repetición intensiva, el rostro de Frida se mantiene estático e impasible, casi desafiante, interpelando al espectador directamente con las pupilas. Si acaso llegara a aparecer una lágrima, como en La columna rota (1944), esta pareciera superponerse a las mejillas, como si ese lacrimal no hubiera llorado nunca, sin importar el dolor y la desolación que imperan en el cuadro.

La artista construye su identidad a partir de los elementos que la rodean —como puede observarse claramente en las obras Hospital Henry Ford (1932) y El marxismo dará salud a los enfermos (1954)—, pero las facciones imperturbables tienen vocación de muro de contención: no hay ni un asomo de emoción ni una gota de dramatismo capaz de quebrar esa barrera entre lo que sucede dentro y lo que sucede fuera de la mente de la protagonista.

Desbordarse en tercera persona: La máscara (de la locura)

En lo que refiere a la obra como espejo, la situación anímica de Frida se traduce en pájaros, junglas, flores, clavos y telas: la artista se desborda hasta el punto en el que no queda un solo elemento en el cuadro que no la contenga a ella de algún modo. Sin embargo, este desbordamiento encuentra una barrera intraspasable en el rostro, que no se permite un gesto de vulnerabilidad. No importa cuánto sufrimiento se destile en la obra, Frida no prorrumpirá en llanto, e incluso cuando se retratan las lágrimas, no quebrantarán la imagen que tan meticulosamente ha creado para sí misma.

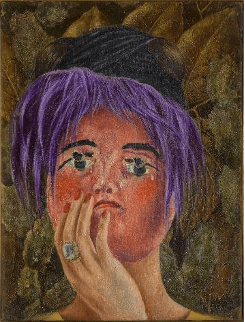

La máscara (de la locura), pintado en 1945, logra por fin romper este patrón de contención facial. En él, Frida se esconde detrás, muy distinta a su propio rostro: de tez rosada, nariz respingada, pelo morado, corto y despeinado, los ojos verdes coronados con dos cejas perfectamente separadas. Pero la diferencia principal, la que anula cualquier vínculo posible, es la mueca en una expresión de desconsuelo incontenible. La mano de la propia Frida intenta ocultar el gesto, pero sin éxito.

Las lágrimas, aunque pintadas sobre la máscara y a pesar de no ser un elemento por completo inusitado en la obra de Kahlo, emanan indiscutiblemente de aquellos ojos perforados a través de los cuales se adivina la propia mirada de Frida. Esa Frida que, ecuánime, en todos sus autorretratos inundaba cuanto la rodeaba con su esencia y su realidad emocional, como si todos aquellos sentimientos encontraran en los elementos externos una vía de escape, termina convirtiendo esta máscara —el artificio— en el receptáculo de sus afecciones más humanas. Aquí los papeles se invierten: Frida, mujer fuerte, ejemplo de templanza y autocontención, no solo se permite ser vulnerable, sino que activamente hace el esfuerzo de serlo, aunque deba apoyarse en objetos aparentemente inertes para liberar su propia aflicción.

Los ejercicios de introspección de Frida muestran un camino pedregoso en el que muchas veces el mayor reto no es tanto encarar los aspectos más crudos de la realidad —como la soledad, los dolores que atraviesa el cuerpo, el deseo incapaz de materializarse—, como cultivar la habilidad de mostrarse ante el mundo y ante sí misma. La honestidad y la paciencia son factores fundamentales en los procesos de autoconocimiento, pues solo a través de ellos se puede entablar un diálogo transparente con el interior. Las máscaras son un recurso para presentarnos ante el mundo, pero también para vincularnos con él. Este rostro que hemos amaestrado para proyectarnos hacia el exterior es también el rostro que contiene lo que cargamos dentro. Si acaso es cierto que los ojos son la ventana del alma, debemos aprender a mirar desde ambos lados del cristal.