Mini-antología de haikús para contemplar el mundo

Esta forma poética celebra la contemplación de la naturaleza, lo momentáneo y la sencillez, lecciones más que necesarias en nuestro tiempo.

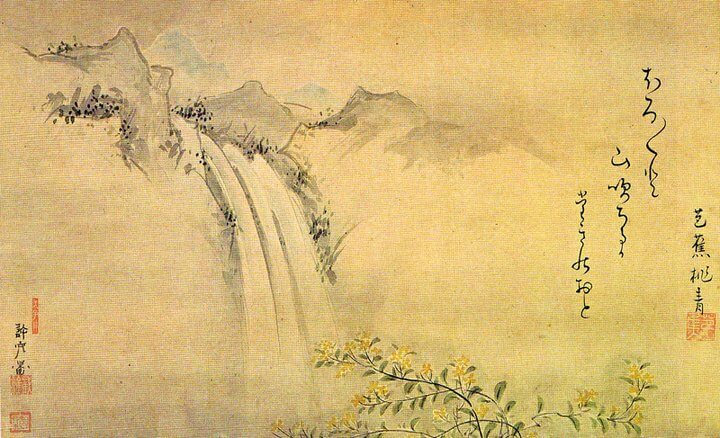

Tres líneas, delirantemente simples, son suficientes para contener un mensaje lleno de complejidad y verdad. El haikú es una forma poética que nació en Japón y, durante el siglo XX, se extendió por el mundo, tocando distintos movimientos literarios, como un símbolo del lejano Oriente y, también, como una forma poética singular, en la cual la simpleza y el mundo natural se encuentran en piezas cuya brevedad es proporcional a su profundidad, en pequeños poemas capaces de capturar el tiempo —una escena con una atmósfera propia— a través de unas cuantas palabras.

En el Japón medieval, el haikú era la primera parte de un poema más largo, llamado renga; funcionaba como una especie de apertura o epígrafe. Con el paso del tiempo, el haikú cobró una importancia particular y comenzó a escribirse de manera independiente. Fue nombrado haiku (antes se llamó hokku) a finales del siglo XIX por el poeta y crítico literario japonés Masaoka Shiki —responsable del desarrollo y difusión del haikú moderno.

Existen algunos elementos que definen a los haikús tradicionales japoneses —elementos que, a su manera, conservó esta forma una vez que salió de Japón. A pesar de que en otros idiomas, el haikú se escribe en tres líneas, en japonés las tres frases que lo componen se escriben en una sola línea. La métrica del haikú tradicional sigue un esquema 5-7-5, es decir, cada una de las tres frases que lo integran tienen 5, 7 y 5 on —que son las unidades fonéticas con las que se mide el idioma japonés, algo semejante a lo que nosotros entendemos como sílabas.

Existen otros dos elementos típicos del haikú: el kireji, que se refiere a una palabra que funciona como cierre de una idea o concepto y, frecuentemente, aparece al final de alguna de las tres frases; y el kigo, que es una palabra que alude a alguna estación del año —un recordatorio de la profunda relación que el haikú tiene con el mundo natural. Existe, de hecho, una lista llamada saijiki, donde es posible encontrar las distintas palabras que usan los poetas del haikú para referirse a las estaciones.

Así, la calidad contemplativa del haikú pareciera relacionada con la meditación y, más en general, con el espíritu del zen japonés (uno de los más representativos poetas de esta tradición, Kobayashi Issa era, de hecho, un monje budista).

Los más conocidos escritores japoneses de haikú tradicional son, probablemente, Matsuo Bashõ (1644-1694), Yosa Buson (1716-1784), Kobayashi Issa (1763-1828) y Masaoka Shiki (1867-1902). En el siglo XVIII, el comisionado holandés en Japón, Hendrik Doeff (1764-1837), fue el primer occidental en escribir haikús (del que se tenga registro). A Francia, el haikú fue introducido en los primeros años del siglo XX, por Paul Louis Couchoud.

A partir de entonces, el haikú se extendió por Europa y comenzó a ser escrito en muchos idiomas. Uno de los primeros en adoptar esta forma fue el poeta estadounidense Ezra Pound, considerado parte del movimiento imagista —en la tradición inglesa, el haikú llegaría a ser usado, también, por uno de los escritores más importantes de la generación beat, Jack Kerouac. En España, por ejemplo, varios escritores experimentaron con esta forma de poesía, entre ellos Federico García Lorca, Antonio Machado, Luis Cernuda y Juan Ramón Jiménez.

Se dice que el introductor de haikú en Latinoamérica fue el poeta y pionero de estudios orientalistas José Juan Tablada, y uno de los traductores más prolíficos del haikú japonés al español fue nada menos que Octavio Paz.

De esta tradición poética centenaria podrían hacerse antologías y libros enteros. Por lo pronto, ofrecemos una humilde selección de haikús —una invitación a contemplar el mundo:

Masaoka Shiki

pasada la medianoche

la Vía Láctea

descansa en un bambú

***

ola de calor

las flores del ciruelo se dispersan

por el pedregal

***

las ondas del chapoteo

derriten poco a poco

el hielo del estanque

***

cerezos en flor

y recuerdos de seres queridos

todos tan lejos de aquí

Matsuo Bashõ

luna de agosto

vagué junto al estanque

toda la noche

***

zumbidos de estorninos

del loto caen frutos

tormenta matinal

***

el ruiseñor

visto raramente

ha venido dos veces hoy

***

en la rama descascarada

los atardeceres del otoño

un cuervo se posa

Yosa Buson

casi irreal

es sostener una mariposa

entre mis dedos

***

cruzando un río veraniego

cuánto placer

las sandalias en mis manos

***

el riachuelo

va al este, va al oeste

entre retoños

***

la lluvia de invierno,

nos dice

que el presente ya ha pasado

Kobayashi Issa

para el mosquito

también la noche es larga

larga y solitaria

***

mi pueblo todo

lo que me sale al paso

se vuelve zarza

***

al Fuji subes

despacio

pero subes, pequeño caracol

***

miro en tus ojos

caballito del diablo

montes lejanos

Masaoka Shiki

al son de los insectos

sale la luna

el jardín oscurece

***

la alondra cantando

ondula

las nubes

***

en la arena de la playa

huellas de pasos:

largo es el día de primavera

***

a la entrada del otoño

pintar plantas en flor

una tarea diaria

Ezra Pound

La aparición de estos rostros en la multitud;

Pétalos en una rama oscura y húmeda.

Jack Kerouac

el sabor

de la lluvia

¿por qué arrodillarse?

***

la baja amarilla

luna sobre la

tranquila luz del hogar

***

las suelas de mis zapatos

están mojadas

de caminar en la lluvia

José Juan Tablada

Tierno saúz:

casi oro, casi ámbar,

casi luz.

***

Peces voladores:

al golpe del oro solar

estalla en astillas el vidrio del mar.

Octavio Paz

Troncos y paja

por las rendijas entran

Budas e insectos.

***

Luna reloj de arena

la noche se vacía

la hora se ilumina.

***

Hecho en aire

entre pinos y rocas

brota el poema.

***

Sobre la arena

escritura de pájaros

memorias del viento.